子供が”スクリプトキディ”に!? 知らぬ間の犯罪と親の責任

こんにちは!

今日は「スクリプトキディ」という言葉をご紹介しましょう。これは、他人が作成したプログラムを利用してハッキングや不正アクセスを試みる人たちを指します。特に注目されているのは、このグループに多く見られる子供や若者たちです。

デジタル社会が進展する中で、子どもたちは以前にも増して容易に高度な技術に触れられるようになりました。

しかし、その一方で、これらの技術を悪用する若者も増えています。驚くべきことに、これに関与する子供たちの年齢は低下しており、もしかすると、親として自分の子供がこうした活動をしているかもしれないと気づく日が来るかもしれません。

子供たちのこのような行動に対して、どの程度親が責任を持つべきか、社会的な議論もあります。

この記事では、スクリプトキディたちがなぜ問題視されているのか、そして私たち親がこの問題にどう対応すべきかを深く掘り下げていきます。

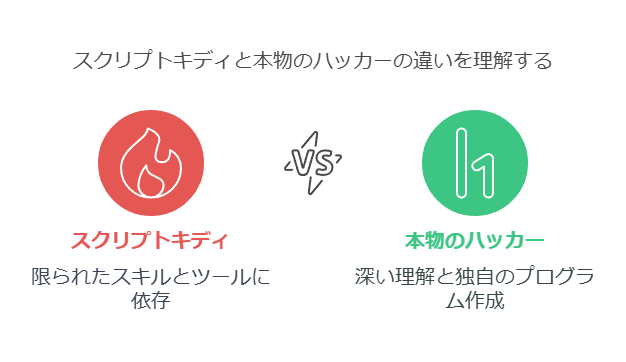

スクリプトキディって何?

まずは、「スクリプトキディ」について。

スクリプトキディは、わかりやすく言うと「ハッキングツールのユーザー」。

本物のハッカーとの大きな違いは次のような感じ

- コピペで攻撃:自分でプログラムは作れない

- お手軽ツール頼み:専用ソフトを無料でダウンロード

- 知識は浅い:仕組みは理解せず、ボタンを押すだけ

言ってしまえば、スマホでゲームをダウンロードするような感覚で、ハッキングツールを使う人たち。それが怖いところです。

だからこそ、若者でも使えてしまう…

【要注意!】

本人は「ちょっとした遊び」のつもりでも、れっきとしたサイバー犯罪。取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

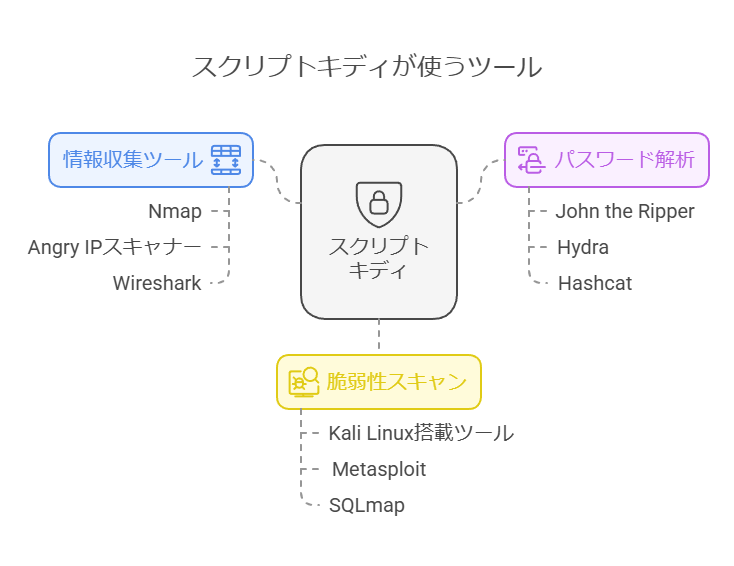

よく使う攻撃手法

スクリプトキディたちが使うツールは、セキュリティツールとして配布されていることがあり、ネットで簡単に手に入ります。例えば、Kali Linuxという、ハッキングツールを詰め込んだOSがあります。

「情報収集」から始まり、Nmapというツールでネットワークの弱点を探ります。「ここが開いてるぞ」というポートを見つけたら、John the Ripperなどのパスワード解析ツールで、総当たり攻撃を仕掛けます。

さらに怖いのがMetasploitです。これは「攻撃ツールの詰め合わせ」みたいなもの。ボタンを押すだけで、サーバーに侵入したり、個人情報を盗んだり…。SQLmapを使えば、データベースの中身まで抜き取れてしまいます。

- サーバーへの侵入

- 個人情報の窃取

- システム破壊

- DDoS攻撃の実行

本来、これらは企業のセキュリティ診断に使うプロ向けツール。でも、知識も経験も浅いスクリプトキディたちが「遊び感覚」で使うから危険なんです。

親として知っておくべきリスク

ある日、こんな連絡が来たらどうなる?

あなたのお子さんが、当社のシステムに不正アクセスしました。

このような場合、親として子供の責任をどこまで負うべきなのでしょうか?

実は、子供がハッキング行為を行った場合、親にも重い責任が発生する場合があります。

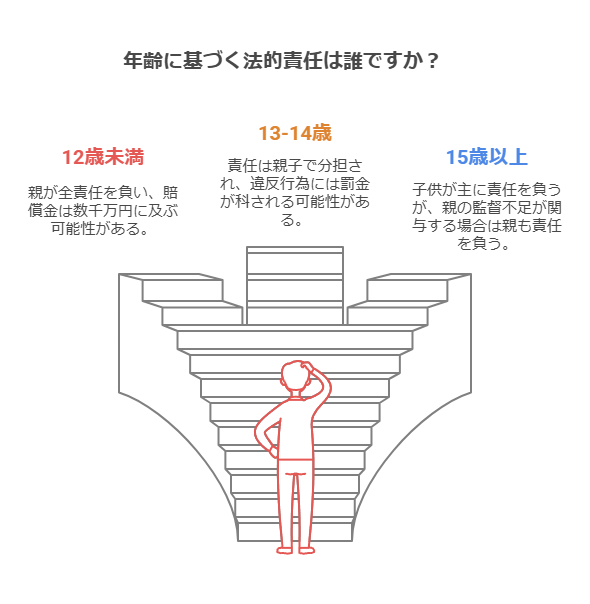

一般的には年齢によって、賠償責任が大きく変わるとされています。

■ 12歳未満の場合

- 親が全額支払い

- 数千万円の賠償命令も

- 示談交渉も親が対応

■ 13-14歳の場合

- 親子で分担して支払い

- 監督責任を問われる

- 不正アクセスなら最大100万円

■ 15歳以上の場合

- 基本的に子供本人が責任

- ただし、親の管理不足が原因なら親も責任

- SNSの迷惑行為でも数十万円

11歳の子供の事故で、親に3,160万円の賠償命令が出た判例も。サイバー犯罪でも、同様の高額賠償の可能性があります。

「子供だから」は通用しないということですね。親の管理責任が問われるためしっかりと子供のデジタル管理が必要なんです。

子供の変化に要注意!

では、どのようにして、子どもを見ていけばいいのでしょうか?時代的に子供にデジタルデバイスを触らせないわけにはいかないですよね。

ここでは、特に注意すべき怪しいパターンをいくつか挙げてみましたので、ご自分の子どもがこれらのパターンに当てはまるかどうか確認してみてください。

- 深夜のPC利用 「真夜中まで画面に向かっている」

- 画面隠しの習慣 「親が近づくと慌てて隠す」

- 専門用語の多用 「ハッキング関連の言葉を頻繁に使う」

- 不審なソフトの存在 「Kali Linuxなどの特殊なツール」

- セキュリティへの異常な関心 「システムの弱点や攻撃手法に詳しい」

- 秘密主義的な行動 「PCやスマホにロックをかけ始める」「履歴を必ず消す」

- オンラインでの怪しい交流 「ハッキングフォーラムへの参加」「暗号化メッセージの使用」

これらの兆候、一つ二つなら偶然かも。 でも、3つ以上当てはまるなら要注意です。

早めの対話と適切なルール作りが必要かもしれません。

子供を守る!3つの具体的な対策

信頼関係を築く

「なぜそんなことをしたの?」ではなく、 「どんなことに興味があるの?」から始めましょう。

- 週1回は必ずネットの話をする

- IT技術の学習を応援する

- 困ったときの相談ルートを確保

賢い制限のかけ方

ただ禁止するのではなく、子供の成長に合わせて段階的に制限を解除して様子を見守りましょう。

- Windows 10/11の標準機能

- Google Familyリンク

- iPhone「スクリーンタイム」

- 小学生:厳しめの制限

- 中学生:段階的に緩和

- 高校生:自己管理を促す

健全な興味を育てる

もし子供がIT技術への興味があるならば、制限をかけるのではなく、正しくその気持ちを活かすことが大切ですね。

- プログラミング教室への参加

- 情報セキュリティの資格取得支援

- 倫理観を育てる家族での対話

厳しく禁止や制限すると反発し、悪い方向へ行くことも。

こどもが興味を持っているならば「正しい方向への誘導」し、倫理観を育てることが大切です。

まとめ

この記事では、近年問題となっている「スクリプトキディ」について解説してきました。

他人が作ったハッキングツールを使って不正アクセスを行う彼らの多くが、実は子供や若者だということは知っておいて欲しいところです。

特に注目すべきは、彼らの使うツールはセキュリティ用のツールとして配布されており、驚くほど簡単に入手できることです。

Kali LinuxやMetasploitといった本来はプロ向けのツールが、遊び感覚で使われている現状があります。

そして、子供の行為とはいえ、親にも重い責任が発生する可能性があります。12歳未満なら親が全額、13-14歳でも親子での分担など、年齢によって賠償責任は変わってきます。

しかし、単純な制限や禁止は逆効果かもしれません。大切なのは、

- 子供の変化に早めに気づくこと

- 適切なコミュニケーションを取ること

- IT技術への興味を正しい方向へ導くこと

です。

デジタル社会で生きる子供たちに必要なのは、技術力と同時に強い倫理観です。現状を知ってできることから始めてみませんか?